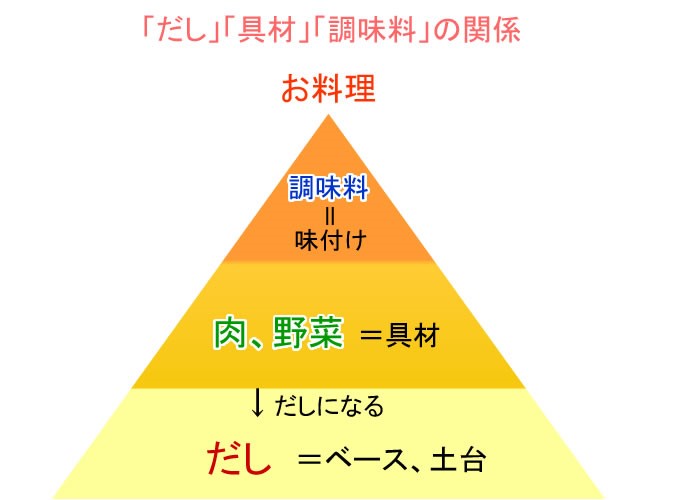

2018年5月号『出汁』

出汁

だしを使うことによって減塩をすることが出来ます!

だしにはいろいろな種類があります。

- かつお節●

かつお節のうまみ成分は、核酸系のイノシン酸。昆布のグルタミン酸と一緒になると相乗効果でよりいっそううまみを感じられるようになります。

その他、かつお節の仲間として、高知県土佐沖で取れる「宗田がつお」、日本全国まんべんなく取れる「さば節」、中部地方で好まれる「むろあじ節」、あっさりした風味の「まぐろ節」、濃い目のだしが取れる「いわし節」などがあります。

一番だし:和食には欠かせない上品な香りと口当たりで、 だしの味そのものがよくわかる吸い物などに利用されます。

おすすめ料理

吸い物・お雑煮・うどん・そばのだしなどに

二番だし(一番だしを取った後に取るだし)

一番出しで使った昆布とかつお節を使って、さらに出しをとります。 素材や他の調味料も引き立てるので醤油・砂糖・味噌などの味付けをする料理に向いています。

おすすめ料理

煮物や味噌汁などに

●昆布●

昆布は北海道と東北で採集され、ほぼ国産100%の海の幸です。昆布とひと口にいってもかなりたくさん種類があり、出来具合によって1等、2等、3等…など等級付けされています。

●干しシイタケ●

椎茸は干すと、酵素の働きによって味・香り・旨みが変化します。

種類はとても豊富で、大別すると傘の厚みによって「冬子(どんこ)」と「香信(こうしん)」に分かれます。ここからさらに、大きさや形によって種類が細かく分かれていきます。

乾しいたけのうまみ成分はグアニル酸。過熱して調理するときに増加します。

ですが生の状態ではグアニル酸はほとんど含まれず、生椎茸の中の細胞に含まれるリボ核酸という物質が、酵素の働きによって分解されてグアニル酸に変化するのです。

独特の香りは「レンチオニン」という生椎茸にはない香り。これは乾燥させる過程や水に入れて戻す最中に酵素の作用によって生まれます。でも、この香りが苦手な人も多いようです。

●煮干し●

煮干しには2つの意味があり、1つは煮干しイワシ、もう1つは魚介類を一度煮熟してから乾燥させた商品の総称。広い意味での煮干しには、鯛、ホタテガイ、イタヤガイなど貝柱、干しエビなども含まれます。

同じ魚類のだしでも、かつお節に比べて製造工程も短く、安価で手に入りやすい煮干しイワシは、栄養価が高いです。カルシウム、鉄、ビタミンD、たんぱく質などを豊富に含みます。

また、うまみを加えるイノシン酸はかつお節の約2倍の量を含むとされています。ただしかつお節は燻製作業やカビ付け作業製で、脂肪分や水分をそぎ落とされ魚くささがなくなるのに対し、煮干しはそのシンプルな製造工程ゆえに独特の魚らしい香りになります。味噌との相性がよく味噌汁に使うのにおすすめです。

<一番だし>

お吸い物1人分150mlとして、約5人分のだしを作ります。

●昆布…5g

●花かつお…30g

●水…5カップ(1,000ml)

*作り方*

- 昆布の表面を固く絞った布巾等で軽くふく

- 鍋に水1000mlと昆布5gを入れて中火で加熱する

- 沸騰直前に昆布を取り出す。

- 鍋の水を沸騰させる

- 花かつお30gを入れる

- 弱火にして2分間煮だしする

- 火を止めて布等でこして完成。

<二番だし>

一番だしで使った昆布と花かつおのだしがらを再利用するので、とても経済的です。

だしのうま味はよく出ますが、煮出し時間が少々長くなるため、香りを大切にする料理には向きません。味の濃い煮物やみそ汁などに。

- 一番だしで使った昆布と花かつおのだしがら

- 花かつお(追いがつおといいます)…10g

- 水…2・1/2カップ(500ml) (一番だしの水の量の半分が基本です)

- 一番だしで使った昆布、花かつおのだしがら、水500ml(一番だしの水の半分)を入れ沸騰させる。

- 沸騰したら弱火にする

- 5分間煮だしたら、追いがつおを入れる

- 弱火にして2分間煮だしする

- 火を止めて布などでこしたら完成。